|

�@�����V�X�e���������Ă�����ŁA���������w�Ԃ��Ƃ͐���������܂��B

�܂��A����̉����V�X�e���́A�����ꏊ�œ����@�ނ��������߁A

����͉�������̂Ȃ��ő唼���߂�~�L�V���O�ɂ��Ċw��ł݂����Ǝv���܂��B

|

�@�@�@

�~�L�V���O����ɓ���O�ɁA�܂�����������舵�����ɂ��čl���Ă݂܂��傤

���Ƃ́A��C�̐U���ł��B��C�̂Ȃ��Ƃ���ɂ́A���͑��݂��܂���B

�������̎��͂��̋�C�̐U�������Ƃ��Ċ�����̂ł��B

���ɂ́A�����i�����j�Ƒ傫���i���ʁj������܂��B������\���P�ʂ�

�w���c�iHz�j�A�傫����\���P�ʂ��f�V�x���idb�j�Ƃ����܂��B

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �~�L�V���O�Ƃ͌��t�ʂ�l�X�ȉ����܂����킹�邱�Ƃ������܂����A

�@�@�@�傫�������Ď��̓�̂��Ƃ���{�ɂȂ�܂��B

�P�D ���ʓI�Ƀ~�L�V���O����E�E�E�E�傫�ȉ���������A�����ȉ����グ��Ȃǂ����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����̉��̉��ʂ����낦��B

�Q�D �����I�Ƀ~�L�V���O����E�E�E�E�y���Ȃǂ��ꂼ�ꂪ�����F���������A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���݂�����肭������悤�ɒ�������B

��b�҂ł́A�P�̉��ʓI�Ƀ~�L�V���O������@�ɂ��Ċw�т����Ǝv���܂��B�܂��A���p�҂łQ�̉����I�ȃ~�L�V���O�ɂ��ďڂ����l���Ă݂܂��B

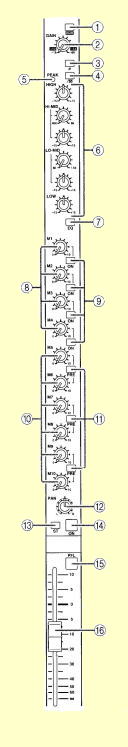

�~�L�V���O�����鎞�ɗp����̂��~�L�T�[�ł��B�~�L�T�[�Ƃ́A���ƂΒʂ�A�Q�ȏ�̉������~�b�N�X������̂Ƃ������̂ł��̂ŁA���R���������ŏo������Ƃ������̂́A�~�L�T�[�Ƃ͌Ăт܂���B���Ƃ��A�I�[�f�B�I�@��ȂǂŁA�}�C�N�~�L�V���O�@�\���ځI�I�ȂǂƂ��������̂́ACD�Ȃǂ̉��y�\�[�X�ƃ}�C�N�𗼕��o�͂ł�����́i���Ƃ��J���I�P�j�Ȃǂ��A�����̃~�L�T�[�Ƃ����܂��B�����V�X�e���͕����̋@��̑g�ݍ��킹�ɂ��͂��߂Ď�������킯�ł����A�������I�y���[�g�����ŁA��͂��ԑ������삷����̂́A�~�L�T�[���Ƃ����܂��B

�~�L�T�[�ɂ́A����`���ׂ����_������\�L�Ȃǂ�����܂����A�傫��������ƈȉ��̂悤�ȕ����ɕ��ނł��܂��B

|